Llegar a la sala 8D

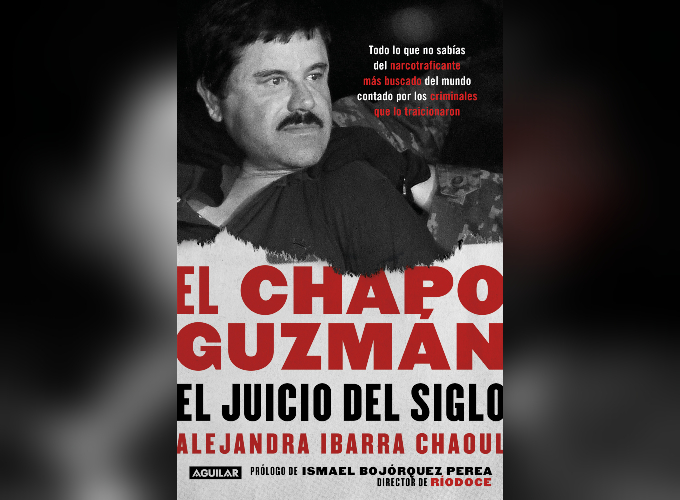

“El Chapo Guzmán. El juicio del siglo”

Autora: Alejandra Ibarra.

(Publicado con autorización de la editorial Penguin Random House).

El juicio empezó un martes 13. Pudo ser el martes 6 o el martes 20, pero empezó el martes 13 de noviembre. Tal vez por eso su inicio fue tan atropellado. Una semana antes, los abogados de la defensa, el equipo de la fiscalía, el acusado y el juez Brian M. Cogan, se reunieron en la corte del Distrito Este de Nueva York para elegir a las 12 personas que conformarían el jurado: 12 individuos comunes y corrientes, elegidos –específicamente— para hacer uso de su sentido común, para escuchar la evidencia presentada y determinar el destino de uno de los narcotraficantes más célebres del mundo.

Meses antes, se enviaron mil cuestionarios de 120 preguntas a habitantes de Queens, Brooklyn, Staten Island, Suffolk y Nassau, aleatoriamente. Del total, 920 lo respondieron. Entre el 5 y 7 de noviembre, 100 de esas personas asistieron a la corte para participar en un interrogatorio cuyo fin era garantizar su objetividad.

Después de esos tres días, el jurado quedó así: una mujer que hablaba español lloró cuando la seleccionaron, pero permaneció en el grupo. Un hombre del sur de Asia, que había vivido en Nueva York durante 32 años. Su hijo era policía. El tercero fue un hombre afroamericano, empleado jubilado de un correccional; era diabético. La cuarta persona, una mujer, había oído del Chapo antes, por una serie de Netflix que le aburrió. La quinta, mujer afroamericana, era hija de un miembro del ejército. El sexto, un joven afroamericano que vivía con su primo, un policía. El séptimo, un hombre joven que hablaba español; una mujer afroamericana que hablaba español; una mujer polaca; otra mujer; una mujer etíope y un hombre mayor afroamericano.

Al final, entre los 12 miembros del jurado y los seis suplentes, quedaron 11 mujeres y siete hombres, de los cuales cuatro hablaban español y 11 eran negros. En un juicio como éste, la composición del jurado que decidiría el futuro del Chapo era clave. Durante los meses del juicio tendrían protección de alguaciles federales que los transportaban de sus domicilios a la corte. Sus identidades eran secretas.

Entre los que no quedaron en el jurado fueron un hombre colombiano que se acercó a uno de los alguaciles federales para pedir un autógrafo del acusado, otro hombre que desayunaba todos los días un sándwich llamado “El Chapo”, en honor al narco, que vendían en un deli cerca de su casa, y una mujer que se soltó a llorar, aterrorizada, ya que había visto películas donde los acusados mandaban a matar a los miembros del jurado. De todo esto me enteré a través de otros periodistas.

Una de las tantas medidas de seguridad del juicio fue no permitir acceso al público para ese proceso. Solamente cinco reporteros pudieron entrar. Fue durante esos días de selección del jurado cuando entré al universo paralelo que sería cubrir lo que muchos llamaron El juicio del siglo. Estaba afuera, en la banqueta de Cadman Plaza East, viendo a los reporteros y reporteras que narraban los sucesos frente a sus cámaras.

Acababa de hablar con mi editor y acordamos que haría la cobertura del juicio. Laura Sepúlveda, la reportera de la Voz de las Américas, estaba ahí al lado de Marisa Céspedes, corresponsal de Televisa y de Nayeli Chávez-Geller, del equipo local de Univision, con otros reporteros de TV Azteca y Reuters. Esas periodistas narrando la selección del jurado con voces excitadas bajo la lluvia y frente a los reflectores, se convertirían en mis compañeras de batallas durante los meses por venir. Pero en ese momento yo aún no lo sabía. Primero tenía que conseguir acceso al juicio. ¿Por dónde empezar?

En la banqueta, cada grupo de reporteros con camarógrafos estaba absorto en su labor. Los pocos transeúntes y ciclistas que pasaban enfrente del edificio enorme con fachada de cristales parecían confundidos por la atención mediática. Había un solo hombre que no era policía ni prensa. Un hombre alto, que como yo, no tenía paraguas y soportaba la constante caída de lluvia ligera en su cabellera blanca. Era un veterano del ejército. Estaba ahí para ver pagar a Guzmán Loera.

Mientras el resto de los estadounidenses se preparaban para las elecciones intermedias del día siguiente, el veterano esperaba afuera de la corte a ver si algo sucedía. Sin saber qué iba a pasar, o si algo pasaría, los dos esperábamos. Observábamos.

El 6 de noviembre de 2018 se renovó toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de Estados Unidos en una elección particularmente partidista, después de la victoria de Trump en 2016 y en camino a las elecciones presidenciales de 2020.

Entrar a presenciar el juicio no era difícil, según me enteré preguntando entre la gente afuera del edificio. Lo complicado era entrar como reportero y llevar aparatos electrónicos al interior del edificio, donde —por seguridad— estaba prohibido.

Me enteré de algunos detalles más y conseguí un número telefónico. Para entrar con computadoras y celulares se requería un permiso especial emitido por la oficina de prensa de la corte. Sin más que hacer ahí afuera, me fui. El veterano se había dado por vencido, sucumbiendo primero al fastidio de la lluvia suave pero incesante. Hablé al número que me dieron y me contestó John Marzulli, el encargado de la oficina de prensa de la corte. John era muy amigable con los reporteros porque había sido periodista antes de trabajar en la corte. Escribió durante años para The Daily News, uno de los diarios más icónicos de Nueva York. De John recibí por correo electrónico un formulario que debía llenar con la información del caso (1:09-cr-00466-BMCRLM-4), mi nombre y las fechas para las cuáles solicitaba acceso (todas). Ese formulario, con una carta de mi editor, eran todos los requisitos. El proceso de verificación duró dos días.

Finalmente, después de una espera que me pareció eterna, recibí una llamada: ¡Mi acreditación estaba lista! En la ventanilla donde la recogí, en el primer piso de la corte, en 252 Cadman Plaza East, conocí a Pat Milton. “Esto es algo extrañísimo”, me dijo molesta la experimentada productora de CBS News. Ni siquiera cuando cubrió los juicios de terroristas de alto perfil le pidieron una acreditación especial. Estaba fastidiada, no tenía sentido el grado de seguridad para la cobertura del juicio, dijo. Y la acreditación de prensa no fue lo único inusual para los reporteros durante el caso de Guzmán Loera.

Había información escasa y mucha confusión en torno al primer día del juicio. La oficina de prensa de la corte había hecho público que abrirían las puertas del edificio a las 7:00 de la mañana. De lo que no me enteraba por los correos de John, lo averiguaba preguntando a los demás reporteros. Muchos tuiteaban sobre la incertidumbre, ¿alguien sabía algo más? ¿A qué hora recomendaban llegar? ¿Sabían cuántos podríamos entrar?

Después de pasar por las primeras puertas, los reporteros tendríamos que subir al sexto piso, ala norte, a dejar nuestros aparatos electrónicos en un cuarto de la corte acondicionado —sólo para este juicio— como sala de prensa. Del sexto piso había que atravesar hasta el ala sur, subir por los elevadores y llegar al octavo piso, donde se formaría una segunda fila detrás de un detector de metales. A las 8:30 pasaríamos el último filtro de seguridad para entrar a la sala 8D, donde había 3 filas de cada lado: una de ellas reservada para el gobierno y una para la defensa. En las cuatro filas restantes, donde cabían alrededor de 40 personas, podrían sentarse los primeros en llegar. Si alguien se movía de su lugar para ir al baño, salir a tomar agua o comer, o para mandar una nota desde el sexto piso, perdería su lugar por el resto del día.

Esa noche repasé el documento sumario de sus acusaciones: Estados Unidos de América vs. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, alias “El Rápido”, “El Señor”, “Nana”, “Apa”, “El Viejo”. No dejaba de sorprenderme que en documentos oficiales de la corte federal de Nueva York quedaran inmortalizados apodos así. Eran las 11 de la noche. Para llegar a Brooklyn, desde donde yo vivía en Harlem, se hacían 45 minutos en tren. Le escribí a una amiga que también iba a cubrir el juicio. ¿Dónde nos vemos mañana, en la estación de tren, afuera de la corte? Quedamos de vernos en el lugar del juicio. Mejor sacrificar sueño y aumentar las posibilidades de entrar. Decidimos llegar entre las 4:00 y 5:00 de la mañana para formarnos afuera del edificio. Con poca información y la adrenalina a tope, intenté dormir. No pude.

Cuando sonó mi alarma a las 3:30 de la mañana no había dormido prácticamente nada. Con mi gafete de prensa salí a la ciudad de noche. Caminé hasta el metro en silencio —algo que nunca había experimentado en Nueva York— y decidí que Manhattan es más bonito de madrugada, antes de despertar, donde no existe aún el bullicio ensordecedor. Entré al vagón del metro, me senté y sin oír música —para no gastar pila de mi celular— ni leer un libro —porque estaba demasiado nerviosa— observé. Estaba en una de las ciudades más diversas del mundo, pero a esas horas sólo rodeada exclusivamente de hombres, de mediana edad, latinos y negros. Ninguna persona blanca viajó con nosotros ese día a esa hora o ningún otro día durante ese horario. No eran horarios de oficina.

A las 5:20 de la mañana llegué a la puerta del edificio diseñado por el afamado argentino César Pelli. No era la primera. Los cristales de la fachada de la corte se veían menos espectaculares sin luces reflejándose en su superficie. Me formé detrás de los pocos que habían llegado antes de mí. Jane Rosenberg, una de las dibujantes, había llegado pasadas las 3:00 de la madrugada. Delgadita, con el pelo chino hasta los hombros y bajo un poncho rosa, esperaba con todo su material para dibujar. Le seguía Margarita Rabin, productora de Univisión —del equipo de investigaciones de Miami—, Marisa Céspedes, Keegan Hamilton, reportero de Vice. Esperamos afuera, en la oscuridad, viéndonos, presentándonos, midiéndonos bajo la falta de luz y con los nervios exaltados. Llovía otra vez. Llegó Diana Baptista, del Reforma, seguida de dos mujeres extravagantes. Una anciana pequeñísima con el pelo blanco hasta la espalda y otra más joven, alta, con el pelo rubio del mismo largo. Madre e hija: Andrea y Shirley Shepard, las dibujantes de la corte que trabajaban ahí antes de que se volviera una profesión abierta a los artistas freelance. Las Shepard, conocidas hasta por el juez por nombre y apellido, lidiaban mal con la competencia. ¿Quién era Jane? Querían saber, y por qué iba a entrar antes que ellas.

Conforme la fila creció, empezamos a tomar nota de quién había llegado primero. En una hoja tamaño media carta de un bloc de hojas amarillas, empezamos una lista. Junto al número, que correspondía al del orden de llegada, venía el nombre y el medio de cada reportero, así como su hora de llegada. Esa sencilla enumeración de los reporteros pronto dio orden al caos e institucionalizó el mérito a madrugar. En los meses por venir la gente que llegaba al juicio por primera vez preguntaba por “una lista” para anotarse. Ese primer día, y los siguientes 43, la lista nos salvó.

A las 7:00 de la mañana se abrieron las primeras puertas de cristal. Adentro, el vestíbulo estaba vacío salvo por los guardias de seguridad. El diseño del edificio, con balcones

escalonados en semicírculo hasta el techo, le daba una sensación de solemnidad a la fila de reporteros aquella madrugada de martes 13. Uno por uno, como quien pasa por el filtro de seguridad de un aeropuerto, fuimos entrando a la corte federal de Nueva York, en Brooklyn. En el octavo piso, la fila iniciaba a un lado de los baños, pasaba por unos botes de basura, se alargaba hasta pegar con una ventana y regresaba hasta llegar a los elevadores. Durante la siguiente hora y media, me tocó esperar junto a la basura. Asqueada, una autora estadounidense se quejaba del trato indigno. Antes no eran así las cosas, se decía. Habíamos pasado la primera prueba: resistencia y organización. Ahora venía la siguiente.

Dieron las 8:30 y empezamos a desfilar por un segundo detector de metales. Adentro de la sala no podíamos entrar con celular, grabadoras, cámaras, ni computadoras, nada que no fuera pluma y papel. Meter aparatos electrónicos a la sala era un delito. Junto al detector de metales nos veía Knight —caballero, en inglés—, el labrador negro del escuadrón antibombas. Algunos lo saludamos al pasar. Knight estaba con dos jóvenes rubios con corte militar y pantalones de cargo verdes. Un hombre de aproximadamente 40 años con barba larga, perfectamente acicalada, ojos azules penetrantes, una mirada hosca bajo las cejas fruncidas y una colección de tatuajes que se alcanzaban a asomar bajo su traje de tres piezas, coordinaba todo el desplegado de seguridad. Se llamaba Adam y era un alguacil federal especializado en procesos que involucraban crimen organizado. Si no fuera alguacil, en otra vida, Adam hubiera sido vikingo. Había venido de California sólo para el juicio del Chapo.

Entré, por fin, a la sala 8D. Busqué a las reporteras con las que había estado hablando en la fila. Estaban sentadas atrás de la banca apartada para la defensa. Me senté con ellas. Como pudimos, nos acomodamos. Cada que se abría la puerta y entraba un reportero más, nos apachurrábamos para que cupiera otro. En la primera banca de la izquierda, la del gobierno, reconocí una de las caras relevantes: el fiscal Arthur G. Wyatt, jefe de la División de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia. Mexicano de nacimiento, Wyatt ayudó a construir el caso en contra de Guzmán Loera. Sentado en su lugar de la banca, a la izquierda, sonreía con su barba de candado a sus colegas y algunos periodistas conocidos. Junto a él estaba el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue. Un hombre serio, con cara de pocos amigos, el pelo blanco y ojos azules.

Otra de las caras conocidas, era la del agente del Departamento de Seguridad Interior que salía al lado derecho del Chapo en las fotos de su extradición. En la corte, el agente traía lentes y usaba traje, no como en la foto donde vestía una chamarra azul con las siglas HSI y pantalones de mezclilla. Estaría ahí todo el juicio. Del lado opuesto de la sala estaba Jeffrey Lichtman, abogado de la defensa, que caminaba de un lado a otro. Uno a uno, los personajes clave del juicio se materializaban frente a mí, pasando de nombres y fotos a personas de carne y hueso, y —en el caso de Lichtman—, con sudor en la cara. Tenía un fólder con hojas entre las manos. Parecía nervioso practicando sus alegatos iniciales. Un par de trabajadores del gobierno entraron empujando carritos como los del súper, rebosantes con carpetas y documentos: 30 años de evidencia de la fiscalía para el caso contra Guzmán Loera.

“Mira”, oí que dijo alguien junto a mí, mientras me daban un codazo. Las miradas de los reporteros se enfocaron en la puerta. Iba entrando a la sala Emma Coronel Aispuro, la esposa del acusado. Caminó hasta sentarse delante de nosotros, en la segunda fila de la derecha. Llevaba un traje de terciopelo negro con terminados satinados, tenía botones de las muñecas al antebrazo. Se sentó a esperar la llegada de su esposo. Su pelo recogido en una coleta alta, impecable, caía lacio y negro hasta su cintura. Entre sus manos y sobre las piernas cruzadas, sostenía una bolsa de mano Luis Vouitton café. Algunos reporteros que la conocían empezaron a saludarla. “¿Y tus hijas, Emma?” “En México, gracias por preguntar.” A su derecha estaba Michelle Gelernt, la abogada de oficio a la que le asignaron el caso de Guzmán Loera después de su extradición en enero de 2017. Gelernt estaba ahí por solidaridad, según nos dijo. También la acompañaba una amiga suya, Cherish Dawn, una agente de bienes raíces. Del otro lado de Coronel Aispuro estaba Mariel Colon Miro, abogada bilingüe y poco amigable, parte del equipo élite de la defensa. Retrátennos delgadas, le decía una mujer con sobrepeso a las dibujantes, entre risas.

Para las 9:30 de la mañana yo sentía que había conocido a los demás reporteros durante años. Estaba asombrada, platicando con Marisa, la corresponsal de Televisa, sobre su vida, la mía, de consejos profesionales, sobre la desvelada, del hambre que teníamos, especulábamos quiénes serían los primeros testigos cuando —en medio del bullicio— entró.

De forma silenciosa y casi imperceptible, El Chapo entró. Guardamos silencio. Tenía un traje azul, una camisa blanca y una corbata mal ajustada color azul con gris. “¿Es azul la corbata?” Se oía en las bancas. “Sí, azul con gris.” Comentar la vestimenta de Guzmán Loera y su esposa se convertiría en un ritual diario para los reporteros que cubrimos el juicio, casi como tomar el café para despertar o darnos los buenos días. Una puerta de madera se había abierto detrás de la mesa de la defensa y el equipo de alguaciles federales lo escoltó hacia adelante. Se veía pálido, desorientado. “Pobre”, me dijo Víctor, corresponsal de El Universal, uno de los reporteros que había seguido todo el proceso más de cerca, “lo han tratado terrible”.

Y sí, El Chapo se veía mal. Miraba a su alrededor absorbiendo las caras de todos quienes lo veíamos incrédulos. ¿Hace cuánto no veía la luz del sol? Comentábamos, haciendo alusión a la pequeña ventana pegada al techo por donde entraban apenas algunos rayos. En su encierro dentro del Centro Correccional Metropolitano, el acusado pasaba 23 horas

al día en una celda con luz artificial, sin ventanas. El Chapo estaba ahí, enfrente de mí y se veía, a falta de una mejor palabra, vulnerable. Era bajito y tenía el pelo negro, negrísimo, peinado con una raya de lado que empezaba con un pequeño remolino en la parte de atrás de su cabeza. Escuchaba mal, dijeron sus abogados, porque tenía una infección en el oído. Requería de una intérprete que le tradujera en tiempo real y sin audífonos.

Parado junto a la mesa de la defensa, frente al equipo de alguaciles federales y rodeado de sus abogados privados, Guzmán Loera buscaba a alguien. La sala estaba atiborrada, las seis filas llenas, el ambiente electrizado de espera. Con sus ojos negros, pequeños e inquietos, como dos canicas, el acusado permaneció parado, del otro lado de la división de madera que separaba las bancas del interior de la sala; revisó las filas del público en búsqueda de su esposa duranguense, hasta que la encontró. Ahí estaba, viéndolo desde su asiento, la reina de belleza 2006 del concurso Miss Café y la Guayaba.

Divididos por media sala y mientras todos los veíamos, expectantes, Guzmán Loera levantó la mano derecha en un saludo. Su esposa se lo respondió. Batallando con su corbata, El Chapo volteó para saludar con un apretón de mano, asintiendo con la cabeza, a cada uno de los miembros de su equipo legal y se sentó en su lugar de la mesa.

“Tenemos dos problemas con el jurado”, dijo el juez Cogan cuando nos sentamos todos. Esa mañana, la mujer que había llorado al quedar seleccionada, le había escrito una carta de su puño y letra al juez. En ella detallaba la serie de problemas de salud que había desarrollado a partir de la ansiedad que le causaba participar en el juicio. Los abogados de la defensa deliberaron. No les parecían razones suficientes para excusarla. La fiscalía estuvo en desacuerdo. El segundo problema era el hombre asiático. Su fuente de ingresos dependía de una compañía que él administraba personalmente. Si dejaba su negocio durante los cuatro meses del juicio, a pesar de los 40 dólares diarios que reciben los miembros del jurado por su servicio, probablemente la perdería.

Ambos equipos legales coincidieron en que el hombre no había mencionado esta atenuante antes, restándole credibilidad. De cualquier manera, tanto la fiscalía, como la defensa, el acusado y el juez saldrían de la sala para seleccionar dos personas más que reemplazarían a esos miembros del jurado. ¿Cuánto podría tardar? La cuenta regresiva empezó a las 10:30 de la mañana, y con ella, el encierro. No comer era la parte fácil. No beber agua y no ir al baño se convirtieron rápidamente en situaciones infrahumanas. Estábamos secuestrados en la sala 8D.

De no ser por Victoria Bekiempis, la reportera de The Daily Beast, a quien apodé nuestra lideresa sindical, nos hubiéramos vuelto locos. La joven de pelo teñido de blanco no paró hasta que los guardias de la corte nos concedieron el derecho de salir al baño y tomar agua del bebedero del piso, uno a la vez.

Como en la escuela primaria, esperé mi turno formada detrás de la puerta de madera para salir al baño, restándole toda solemnidad a esa sala elegante de la corte federal. La plática superficial se nos había agotado. Para las 15:00 horas ya no sabía si reír o llorar. Estaba mareada, me dolía la cabeza, no quería platicar con nadie. ¿Me iba a desmayar? Si no regresaban al menos una hora antes de las 16:30 horas —cuando terminaba la sesión— no íbamos a escuchar los alegatos iniciales de la defensa ni de la fiscalía. Si no regresaban pronto, ni la desmañanada, ni la fila bajo la lluvia, ni la angustia, ni la lista habrían servido de nada. Mi estómago vacío exigía comida con ruidos inocultables. Mientras unos despotricaban, otros dormitaban y unos más caminaban en el lugar estrecho; Coronel Aispuro mantenía la calma. Bajo el constante escrutinio de los medios, la joven esposa del acusado no se podía dar el lujo de perder la compostura. Había salido a comer su almuerzo y regresó tranquila a sentarse en medio del caos. Horas antes se había quejado de la corbata que usaba su esposo porque no se veía guapo, palabras que alentaban la fascinación de los reporteros que la alcanzamos a escuchar. Desde entonces esperaba susurrando al oído de Colon Miro o en silencio con la mirada fija hacia delante. En sus manos tenía una bolsa de papas. “Emma —le dijo una de las reporteras junto a mí—, ¿nos regalas tus papas?” “¡¿Qué hace?!” Pensé. Decenas de argumentos de ética periodística pasaron por mi cabeza, después sentí pánico de que nos viera un guardia de seguridad y nos sacara de la sala después de todo ese esfuerzo. Coronel Aispuro le pasó las papas. Yo me volteé al otro lado. “No, gracias”, les dije. Las papas pasaban de un lado a otro, los reporteros saciaban su hambre de forma mínima. Aguanté todo lo que pude, hasta que sucumbí. Comí una de las papas contrabandeadas, que en el delirio del encierro empezaron a llamar narcopapitas.

Pasadas las 15:00 horas, los abogados, Guzmán Loera y el juez Cogan regresaron. Los alegatos iniciales empezaron de inmediato. Pero antes, y para cerciorarse de que el jurado no tuviera más problemas, el juez juramentó a los 18 seleccionados.

Les recordó escuchar la evidencia, no comentar el juicio entre ellos ni con nadie fuera de la corte, no buscar información sobre el acusado fuera de esa sala y hacer uso de su sentido común.

El fiscal Adam Seth Fels, de casi dos metros de alto, con el cabello gris jaspeado y un traje azul oscuro se paró frente al podio. Graduado de la escuela de derecho de la Universidad

de Chicago, había viajado de Miami para argumentar el caso presentado contra el acusado. Él sería parte fundamental del equipo de la fiscalía durante el resto del juicio. “Este caso es sobre drogas”, inició. Con las manos en la madera del podio y la mirada sobre los miembros del jurado, continuó: “Este caso es sobre dinero. Este caso es sobre violencia. Este caso es sobre fugas de prisión”, añadió mientras dejaba que las palabras ocuparan el espacio. Anotábamos frenéticamente. “Este caso es sobre un vasto imperio global de tráfico de droga”, terminó contundente, desde su misma posición firme y rígida frente al jurado, de espaldas a las mesas de la fiscalía y de la defensa, donde Guzmán Loera escuchaba atento a la intérprete, sentada a su izquierda, traduciéndole en tiempo real.

Para ganar, y mandar a Guzmán Loera a la cárcel al menos 10 años o de por vida, el gobierno estadounidense tenía que convencer al jurado de que el acusado había sido el líder de una empresa criminal continua, un astuto traficante que ascendió de los escalafones más bajos del narcotráfico en el triángulo dorado hasta la cúpula del poder de una organización criminal trasnacional.

En los alegatos iniciales de los juicios en Estados Unidos, los abogados describen el caso, presentan su argumento y explican la evidencia que usarán para sustentarlo. “Audio. Video. Mensajes. Documentos de incautaciones de drogas. Testigos que participaron en actividades de narcotráfico y testigos que eran agentes policíacos”, enlistó Fels para el jurado. ¿Su evidencia principal? El testimonio de otros 14 narcotraficantes, a los que les ofrecieron una recomendación que el juez en cuestión podía tomar en cuenta para la reducción de sus sentencias a cambio de testificar contra Guzmán Loera.

El fiscal narró la supuesta carrera criminal del acusado: en los años setenta del siglo pasado, hizo más eficiente el cruce de mariguana con sus túneles, hasta “inundar las calles de Brooklyn, Nueva York, y el resto de los Estados Unidos” con drogas. En los ochentas, incursionó con cocaína, asociándose con colombianos. En los noventas duplicó el valor de la cocaína y mandó a sus familiares directamente a Sudamérica para ahorrarse intermediarios. “Túneles. Aviones. Barcos”, añadió Fels. También, argumentó el fiscal, el acusado inició guerras sangrientas, corrompió al ejército y a policías mexicanas, invirtió en equipos sofisticados de comunicación y dirigió un ejército personal con cientos de hombres armados con cuernos de chivo chapeadas en oro, granadas y explosivos.

Los miembros del jurado escuchaban atentos. “Estamos seguros de que van a llegar a una, y sólo una conclusión”, terminó el fiscal de Florida, dando media vuelta para regresar a su asiento en la mesa de la defensa, donde el resto de su equipo lo esperabas rodeado de carpetas con miles de hojas. “…Que el acusado es culpable de todos los cargos”.

El equipo de fiscales estadounidenses que llevaban el caso estaba compuesto principalmente por Adam Seth Fels, Andrea Goldbarg, Gina Marie Parlovecchio, Michael Patrick Robotti, Anthony Nardozzi y Amanda Liskamm. El caso del gobierno de los Estados Unidos contra El Chapo Guzmán se basaba en evidencia recopilada a lo largo de 30 años de investigaciones y el testimonio de testigos colaboradores: otros criminales que habían accedido a declarar a cambio de una recomendación que podía considerarse para la reducción de sus sentencias. Mientras Fels presentaba su caso, El Chapo volteó alrededor, tal vez intentado medir las reacciones de la sala durante esa presentación, ese resumen de su vida, por parte de la fiscalía, quizá buscando la mirada de su esposa, sentada frente a mí. Lo cierto es que, con sus ojos negros pequeños y la cara apacible, completamente inexpresiva, volteó en mi dirección. “¿Me está viendo?” pensé, al momento que otra reportera decía: “Sentí que me vio el diablo”. ¿Todos sentíamos que nos veía? Más que miedo, empatía, intimidación o cualquier otra cosa, yo estaba cautivada. Culpable o no, Guzmán Loera era una persona histórica. La historia se encargaría de juzgarlo y yo quería presenciarlo. “¿Cómo? ¿Lo ves ahí, en la sala, en persona?” me preguntaban amigos durante los meses por venir. “Sí, ahí”, les decía levantando la mano para mostrar qué tan cerca se sentaba de mí, “a escasos metros”.

En la sala 8D estaba El Chapo Guzmán, el jefe de jefes, capo de capos, enemigo público número uno. Ahí estaba el capo al que otros 14 acusados de narcotráfico traicionarían para mandarlo a la cárcel y para que los gringos pudieran usarlo como ejemplo. Mientras tanto, afuera de esa corte —y para entonces El Chapo ya llevaba casi dos años en Estados Unidos— la gente en Nueva York seguía haciendo líneas de coca en el bar a dos cuadras de la Universidad de Columbia y en las fiestas dentro de departamentos. En los festivales de música y conciertos, todos seguían consumiendo “molly”: éxtasis, y metanfetaminas. En prácticamente cada esquina de Manhattan había alguien fumando mariguana. La realidad era que la maquinaria trasnacional de tráfico de droga parecía seguir tan aceitada sin Guzmán Loera como con él. Pero alguien tenía que pagar. Había que mandar al Chapo a la cárcel, aunque otros 14 involucrados pudieran salir libres. ¿Eso era justicia?

La inquieta mirada de Guzmán Loera me abandonó tan rápido como me había encontrado. Cuando me di cuenta ya estaba volteando hacia otro lado mientras yo volvía a poner pluma sobre papel, escribiendo notas prácticamente ilegibles. Los bolígrafos corrían en papeles reposados sobre las piernas de reporteros de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, México, California, España vía Washington D.C., y Panamá vía Miami. Era el turno de la defensa. Lichtman, a diferencia del fiscal, dejó el podio atrás y, con un micrófono pequeño inalámbrico, caminó de izquierda a derecha. Su estilo no era el de un empleado del gobierno.

Al contrario, el abogado del despacho privado alzaba la voz, caminaba, criticaba a los funcionarios. Años antes, en 2004, Jeffrey Lichtman defendió al hijo de un mafioso, John Gotti, Jr., consiguiendo la anulación del juicio porque el jurado nunca pudo ponerse de acuerdo en el veredicto. Éste es el escenario al que aspiraba la defensa de Guzmán Loera. Siete de los 10 delitos que se le imputaban al Chapo —de 62 años, con una esposa de 29 y gemelas de siete— tenían como pena mínima 10 años en la cárcel. Para el primer delito, la pena era cadena perpetua inmediata.

El abogado del Chapo caminó a lo ancho de la sala, vestía un impecable traje gris, medía no más de 1.75 metros de alto y tenía el pelo rizo. Hizo exactamente lo opuesto a Fels. Explicó que el Chapo tenía educación de segundo de primaria, que creció en los caminos de tierra de La Tuna, vendiendo naranjas, queso y pan horneado por su madre. La estrategia de la defensa era convencer al jurado de que Guzmán Loera era, en realidad, insignificante. Para lograrlo, dijo que el verdadero líder del Cártel de Sinaloa era un hombre que nunca había ido a la cárcel y mantenía un perfil bajo: Ismael “El Mayo” Zambada García. Y que era El Mayo quien había sobornado, durante años, al gobierno mexicano para usar al Chapo como chivo expiatorio. No era una mala historia, pensé. Finalmente, el narcotráfico es mucho más grande y complejo que una sola persona. Después de un líder siempre hay otro. Aunque el hecho de que hubiera otros líderes, no exentaba al Chapo de ser el jefe de al menos cinco personas en una empresa criminal, como estipulaba el delito que se le imputaba.

“Sólo les pido un favor” dijo Lichtman al jurado. “Imaginen que el gobierno les está respirando en el cuello. Imaginen que ustedes están en el lugar del acusado, o que éste es un miembro de su familia”, les dijo. La estrategia no sonaba tan descabellada, mucho menos frente a un jurado neoyorquino. Años antes, en 2014, las noticias de la muerte de Eric Garner habían sacudido a la ciudad. El hombre afroamericano había sido detenido en Staten Island por la policía de Nueva York, supuestamente por estar vendiendo cigarrillos ilegalmente. De no ser por un transeúnte que filmó los hechos, tal vez nadie hubiera sabido que el oficial había asfixiado a Garner con una llave innecesariamente violenta para mantenerlo tranquilo, hasta matarlo. Este asesinato sucedió dentro del movimiento social Black Lives Matter, en contra de la discriminación y el racismo que habían permitido el asesinato de varios jóvenes negros a manos de policías y que permanecían sin llegar a la justicia. No se presentaron cargos contra Daniel Pantaleo, el policía blanco que asfixió a Garner, incluso después de que se determinara que su muerte había sido un homicidio. Y aquí estaba este abogado diciéndole al jurado que, prácticamente, el gobierno quería arruinarle la vida a Guzmán Loera. Podría funcionar. “Abran sus mentes a la posibilidad de que los mandos más altos del gobierno pueden ser corrompidos a tal grado que permiten que los capos de la droga operen, durante décadas, para echar a andar las economías de sus países pobres, pero, sobre todo, para rellenar sus propios bolsillos”, dijo el abogado.

El propio presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, llevaba un año siendo investigado por el FBI, por presuntamente colaborar con Rusia para influir en la campaña presidencial de 2016. También era bien sabido que había trabajado con mafiosos, entre ellos Felix Sater, en sus proyectos de bienes raíces.5 Un mes después del inicio del juicio, en diciembre de 2018, el gobierno de Nueva York encontró pruebas de malversación de fondos de la Fundación Trump para las elecciones que lo hicieron presidente. El mensaje de Lichtman estaba pensado específicamente para un público que tenía cada vez más razones para dudar de sus gobernantes. Un público que, salvo los residentes de Suffolk, habían votado por Hillary Clinton de manera abrumadora en 2016.

Cuando se acercaba al final de sus alegatos, Lichtman, que iba soltando pistas de lo que cada testigo diría, añadió que una serie de criminales vendrían a testificar para hundir a su

cliente. Los describió como despreciables y poco confiables, dijo que solamente querían quedarse a vivir “entre nosotros” en Estados Unidos. Habló de un criminal que había consumido tanta cocaína que se la había caído la nariz. Dijo que un par de hermanos colombianos venían de una familia de narcotraficantes donde su propia madre los había enseñado a delinquir. Adelantó que otro narco hablaría sobre los crímenes que se le imputaban aun después de 2016, cuando El Chapo ya estaba preso. “Incluso dirá que él ordenó matar a alguien en 2017” dijo el abogado.

Había una lista de narcos presos en Estados Unidos que, especulábamos los periodistas, testificarían. Entre ellos estaban los hermanos Flores, de Chicago, Vicente, Vicentillo Zambada Niebla, hijo del Mayo y Dámaso López Núñez, El Licenciado, arrestado en 2017, días antes del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, periodista mexicano originario de Sinaloa, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada. López Núñez había admitido que los sicarios arrestados como autores materiales del asesinato del periodista eran gente de su grupo criminal. Cuando Lichtman dijo esas palabras pensé en Javier inmediatamente. Con esa presentación de los testigos de la fiscalía, el abogado invitaba a los miembros del jurado a desestimar todo lo que dijeran los testigos colaboradores.

Tienen todos los incentivos para mentir, sentenció. Poco antes de las 16:30 horas el abogado de la defensa soltó la bomba que todos habíamos estado esperando. Altos funcionarios de la política mexicana, incluyendo “al actual y anterior presidentes de México”, dicho esto en noviembre de 2018, recibieron sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, dijo Lichtman. Ahí estaba. La portada del día siguiente.

Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto recibieron sobornos millonarios del narcotráfico, infirió Lichtman. Porque, por más astutos que sean los narcotraficantes, no hay manera de que operen sin ser solapados por las autoridades.

Todos lo suponíamos. Sabíamos que Guzmán Loera había insistido en ir a juicio porque iba a arrastrar a otros con él. Sabíamos que, si había insistido en ir a juicio, era muy probable que decidiera destapar la cloaca de corrupción que le permitió operar durante décadas. Y aunque a los 12 miembros del jurado, habitantes de Nueva York, los presidentes de México podrían importarles poco, este juicio se estaba librando, desde hacía meses, en los medios de comunicación.

Incluso antes de iniciar, gran parte del juicio había sucedido ya para el disfrute de los medios. Tanto la fiscalía como la defensa habían usado el papel de los reporteros para dibujar su versión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. El gobierno lo trasladó de la cárcel donde estuvo, el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan, al juzgado en Brooklyn, escoltado por varias camionetas con sirenas, bajo la vigilancia de un helicóptero, por un puente cerrado para el público. La imagen de un criminal tan peligroso que requería tal despliegue de seguridad inundó los noticieros.

La defensa, por su parte, presentó una carta pública solicitándole al juez que, como medida humanitaria, se le permitiera al acusado —que había permanecido en una celda aislada y en condiciones sumamente arduas— saludar con un abrazo a su esposa al inicio del juicio. La solicitud fue denegada, pero en el inconsciente colectivo de todos los que llegaron a leer la nota o escuchar la noticia, la semilla de empatía ya se había sembrado.

En Estados Unidos la justicia depende del sentido común de 12 personas normales. Pero con la incesante permeabilidad del ciclo de noticias las 24 horas de los 7 días de la semana en noticieros televisivos, a través de redes sociales y en las portadas de diarios plasmadas en las esquinas de cada calle, la justicia en Estados Unidos depende también —y tal vez exclusivamente— de percepciones. A pesar de los mejores esfuerzos del juez Cogan, el juicio contra Guzmán Loera se iba a librar tanto adentro como afuera de la sala 8D, y todos lo sabíamos.

Guzmán Loera se paró antes de salir de la sala colocando sus manos cruzadas en la espalda. Vimos al juez salir y después le seguimos el resto en desbandada tras siete horas de encierro, 11 de no dormir y más de ayuno, para empezar a trabajar. “Gracias por las papitas, Emma”, escuché que le dijo una reportera a la esposa del acusado al salir. Eran las cinco de la tarde y era hora de escribir la primera nota de muchas.

Salí directo a comer e intentar digerir —al menos— todo lo que acaba de presenciar. En ese momento sólo me quedaba procesar, escribir y repasar obsesivamente los alegatos iniciales que serían una especie de mapa con pistas de lo que estaba por venir.